Прогностическая роль фракционной экскреции мочевой кислоты у пациентов с декомпенсацией кровообращения

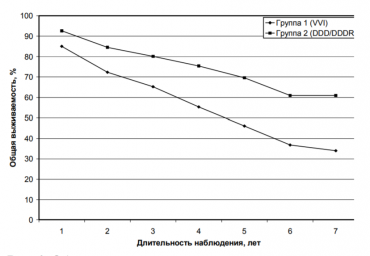

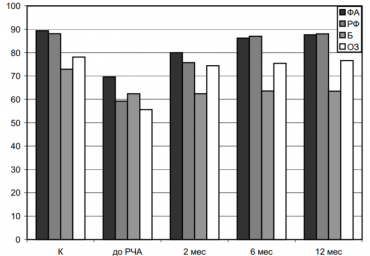

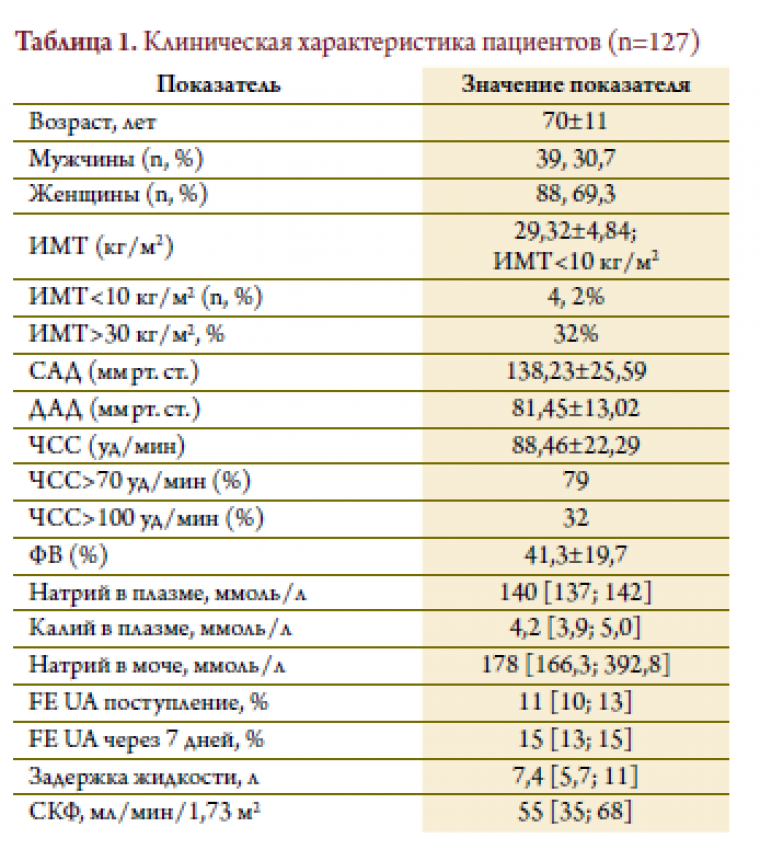

Методологические сложности в изучении натрийуреза привели к внедрению в клиническую практику альтернативного маркера низкого уровня натрийуреза - фракционной экскреции мочевой кислоты (FE UA). Цель. Изучение прогностической роли натрийуреза, оцененного по уровню экскреции альтернативного маркера натрийуреза - мочевой кислоты у пациентов с декомпенсацией ХСН. Материалы и методы. Включено 127 пациентов с декомпенсацией кровообращения (ДК). Были сформированы 4 когорты больных: ДК + пневмония, ДК + ХБП, ДК + цирроз печени, ДК + пневмония + ХБП. Обследования проводились при поступлении и через 7 дней терапии. Помимо общеклинического обследования, исследовались суточная экскреция натрия и FE UA. Известно, что уровень FE UA менее 12 % соответствует уровню истинного натрийуреза у лиц с нефорсированным мочегонными препаратами натрийурезом. Результаты. Анализ медиан значений натрийуреза при поступлении больных в стационар и через 7 суток выявил увеличение показателя от 178±108 ммоль / л до 236±126 ммоль / л, но статистически незначимое (p=0,2), при этом FE UA достоверно выросла в течение этого промежутка времени с 11±1,8 % до 15±1,9 % (p<0,001). В наиболее прогностически неблагоприятных когортах больных (ДК + пневмония + ХБП и ДК + цирроз печени) натрийурез, оцененный по уровню EF UA, в большинстве случаев был ниже 30 ммоль / л в сутки, о чем свидетельствал уровень EF UA <12 %. Риск регоспитализаций пациентов с уровнем EF UA<12 % составил 61 % (OR=1,71 [95 % 1,26; 2,33]), а у пациентов с уровнем EF UA >12 % - 32 %. Уровень EF UA был достоверно меньшим у умерших пациентов, чем у выживших, и не превышал 12 %. Заключение. Факт отсутствия динамики уровня натрийуреза, определенного по изменению EF UA, является независимым маркером высокого риска регоспитализаций и летального исхода.

Сердечная недостаточность является финальной стадией большинства ССЗ. Смертность таких пациентов остается высокой, пикообразно повышаясь, и в период декомпенсации кровообращения достигает 15 %. Исследование, выполненное в 2013 г. в 12 странах Европы в 136 центрах (5118 пациентов), показало,что годичная смертность пациентов с декомпенсацией кровообращения составляет 17,4 %, что в 2,4 раза выше, чем больных стабильной ХСН [1–3]. Поэтому особый интерес представляет изучение предикторов смертности у пациентов с декомпенсацией кровообращения. Помимо общепринятых предикторов смертности, таких как пневмония, хроническая болезнь почек (ХБП), цирроз печени, можно предполагать существенное влияние на смертность измененного натрийуреза в результате длительной мочегонной терапии, неспособности почек увеличить натрийурез в ответ на возросшие дозы мочегонных. Хорошо известно, что натрийурез отражает функцию тубулоинтерстициальной ткани (ТИТ) почек, которая наибольшим образом из‑за гипоксии, гиперактивности II и патологической депозиции коллагена скомпрометирована у пациентов с ХСН [4–9].

Задайте их прямо тут и получите ответ!

Или перейдите в раздел для пациентов и найдите