Доктор медицинских наук, профессор, врач-аритмолог. Родился 19 сентября 1970 года.

В 1993 г. закончил Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова (бывший 1-й Ленинградский медицинский институт).

Член редколлегии журналов «Кардиология», «Вестник аритмологии», «Диагностическая и интервенционная радиология», «Клиническая практика», «Сердце» , «Сердечная недостаточность», The Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology» и редактор направления электрофизиология и аритмии журнала «Кардиология: новости, мнения, обучение»

Автор более 650 научных публикаций, 11 монографий, соавтор 3-х сборников клинических рекомендаций ВНОА, одного руководства по кардиологии. Научный руководитель 11 кандидатских диссертаций. Председатель комитета экспертов по разработке Национальных рекомендаций по профилактике внезапной сердечной смерти.

Elected Fellow of the International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) in recognition of outstanding contribution to the field

В 2010 году был избран членом Международного общества Холтеровской и неинвазивной Электрокардиологии (ISHNE) в знак признания выдающегося вклада в эту область

Elected Fellow of the International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) in recognition of outstanding contribution to the field

В 2010 году был избран членом Международного общества Холтеровской и неинвазивной Электрокардиологии (ISHNE) в знак признания выдающегося вклада в эту область

Outstanding achievement award of European Cardiac Arrhythmia Society in recognition of contribution to the field of cardiac arrhythmias and pioneering work in clinical electrophysiology

В 2011 году награжден за выдающиеся достижения в знак признания вклада в область сердечных аритмий и новаторских работ в области клинической электрофизиологии Европейским Обществом Сердечной Аритмии

Outstanding achievement award of European Cardiac Arrhythmia Society in recognition of contribution to the field of cardiac arrhythmias and pioneering work in clinical electrophysiology

В 2011 году награжден за выдающиеся достижения в знак признания вклада в область сердечных аритмий и новаторских работ в области клинической электрофизиологии Европейским Обществом Сердечной Аритмии

Свяжитесь с ним через чат или Email. Приоритет- участникам ассоциации и клиентам с аритмиями сердца

Написать сообщение

Согласованная позиция экспертов Российского кардиологического общества, Евразийской ассоциации терапевтов, Национального общества по атеротромбозу, Общества специалистов по неотложной кардиологии, Евразийской аритмологической ассоциации.

В статье обсуждаются актуальные вопросы лечения пациентов с COVID-19. Представлены современные данные о прин-ципах назначения статинов, антитромботических и антиаритмических препаратов. Подробно обсуждены особенности купирования нарушений ритма сердца у пациентов с коронавирусной инфекцией и взаимодействие антиаритмических и противовирусных препаратов. Представлены рекомендации по антитромботической терапии для пациентов с COVID-19 на амбулаторном и госпитальном этапах лечения. Обсуждены вопросы взаимодействия антитромботических и противо-вирусных препаратов.

Представлено описание клинического случая лечения пациента с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с сохраненной фракцией выброса (ХСНсФВ) и постоянной нормосистолической фибрилляцией предсердий (ФП). 73‑летний мужчина (индекс массы тела 26,4 кг / м2) с постоянной нормосистолической ФП (продолжительность 10 лет) был госпитализирован в связи с нарастанием симптомов ХСН. Функциональный класс ХСН по NYHA – II–III. В анам‑незе длительная артериальная гипертензия. Пациент постоянно получал терапию в соответствии с действующими реко‑мендациями (блокаторы рецепторов ангиотензина, диуретики, бета‑блокаторы и новые пероральные антикоагулянты).

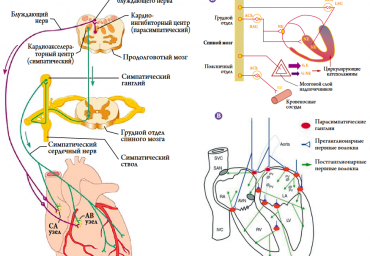

В статье впервые в отечественной литературе описан клинический случай лечебного действия нейромодуляции на перманент-ную форму фибрилляции предсердий и хроническую сердечную недостаточность у пожилой пациентки со спинальным стено-зом, приведшим к развитию болевого синдрома и двигательным расстройствам. Для лечения неврологической патологии были применены последовательно эпидуральное введение лекарственных препаратов, а затем тестовая и постоянная стимуляция спинного мозга.

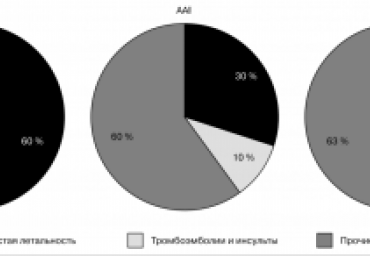

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ является одной из наиболее высоких в мире и составляет 614 на 100 000 жителей в год. Основные причины смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – прогрессирова-ние хронической сердечной недостаточности (50% всех летальных исходов) и внезапная сердечная смерть (ВСС) (50%). Число внезапных сердечных смертей в нашей стране в 2016 г. составило не менее 300 000 человек.

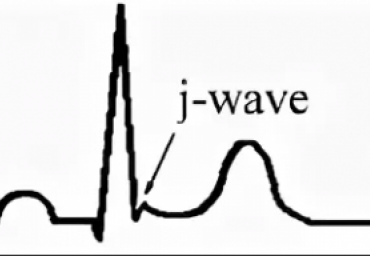

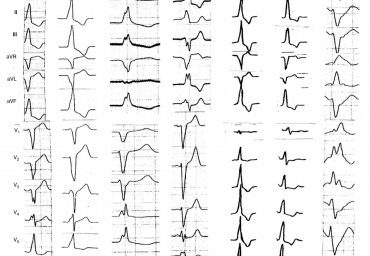

Обзор включает основные положения по пересмотру диагностических критериев синдромов волны J, изложенные в экс-пертном согласительном документе по проблеме синдромов волны J, который был принят рабочей группой экспертов APHRS / EHRA / HRS / SOLAEGE в 2016 г. В статье, систематизированной по разделам в соответствии с указанным доку-ментом, изложены вопросы новой терминологии, новые критерии диагностики синдрома Бругада (сБр) и синдрома ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) с включением новых диагностических шкал. Раздел, посвященный СРРЖ, по вопросам новой терминологии и стандартизации измерений дополнен материалами из согласительного документа 2015 г., посвящен-ного паттерну ранней реполяризации. В статье изложены вопросы дифференциальной диагностики при сБр, представле-ны модулирующие факторы, дано определение фенокопий и приобретенного Бругада-паттерна. В обзоре в сравнительном аспекте представлены сходства и различия между сБр и СРРЖ.

Артериальная гипертензия (АГ) является основной причиной инвалидности и смерти больных с заболеваниями сердца. Она ведет к формированию сердечной недостаточности и осложнениям, которые сопряжены с поражением органов-мишеней. В последние годы выделяют АГ, осложненную недостаточностью кровообращения с сохраненной фракцией выброса, в основе которой лежит диастолическая дисфункция миокарда.

В статье рассматриваются современные подходы к диагностике и определению индивидуального профиля риска у больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.

Представлены основные принципы определения выбора той или иной стратегии лечения и временные интервалы для ее проведения. Изложены технические особенности выполнения интервенционного лечения в данной группе пациентов, обсужден выбор того или иного метода реваскуляризации миокарда.

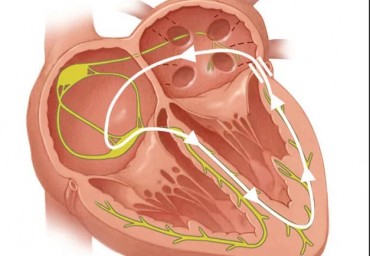

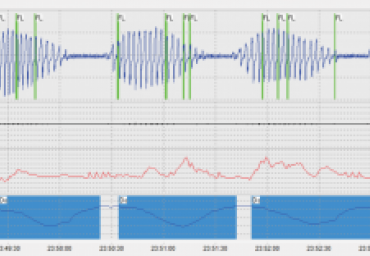

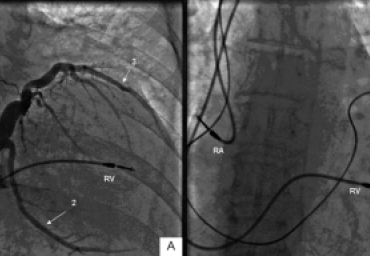

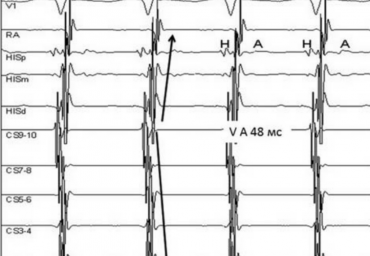

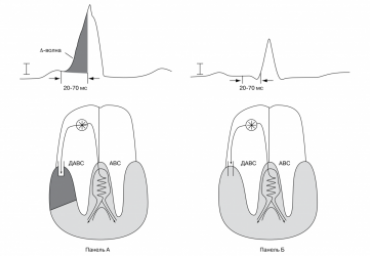

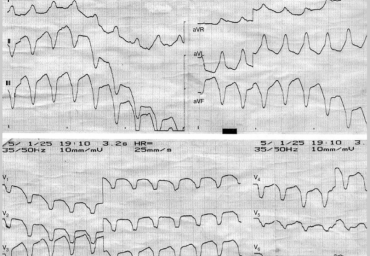

Пациент 32 ИЛИ 36 лет страдал приступами учащенных ритмичных сердцебиений, которые возникали с частотой 3—5

эпизодов в год, былинепродолжительными (30—40 мин) игемодинамическинезначимыми. Два года назад, после катетернойабляции,

тахикардия приобрела злокачественное течение: стала высокочастотной (с частотой желудочковых сокращений до 150 уд/мин),

продолжительной (длилась более 18 ч в день), устойчивой к антиаритмическим препаратам и привела к развитию тяжелой

аритмогенной кардиомиопатии (снижение фракции выброса до 16%, два эпизода отека легких). В ходе повторного эндокардиального

электрофизиологического исследования был поставлен диагноз ортодромной АВ-реципрокной тахикардии (АВРТ) с участием

левостороннего добавочного атриовентрикулярного (АВ) соединения (ДАВС). Аритмия соответствовала критериям тахикардии

Кюмеля (длительность тахикардии более 12 ч в сутки, ретроградное декрементное проведение по ДАВС, устойчивая, начинающаяся

без предшествующей экстрасистолии).

Цель исследования: сравнить теоретические возможности купирования постоянной фибрилляции предсердий (ФП) на модели 6-волнового re-entry в условиях математического моделирования абляционного форматирования и последующей электрической кардиоверсии и сопоставить полученные данные с результатами электрофизиологического исследования, радиочастотной абляции (РЧА) и динамического клинического наблюдения за пациентами с постоянной формой ФП.

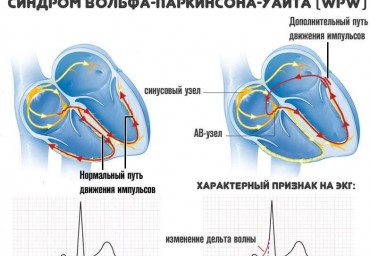

В статье представлено клиническое наблюдение редкой формы феномена Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW), обусловленного антероградным проведением по фасцикуловентрикулярному добавочному тракту, у 20-летней профессиональной спортсменки. Пациентка жалоб не предъявляла, эпизодов учащенного сердцебиения и синкопе в анамнезе не было.

В статье представлены определения, связанные с ВСС, механизмы, основные и второстепенные факторы риска ВСС.

Цель: разработать пациент-специфичную клинико-математическую модель постабляционного ПМАТП, сопоставить полученные

экспериментальные данные с клиническими результатами радиочастотной абляции (РЧА) ПМАТП и определить условия

формирования ПМАТП.

Приводится клиническое наблюдение пациента с длительно персистирующей (на протяжении 21 года) формой фибрилляции предсердий (ФП), оценивается результат радиочастотной катетерной абляции.

Начало 2020г. охарактеризовалось развитием пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сведения об эпидемиологии, этиологии, патогенезе, клинической и лабораторной диагностике, а также профилактике и терапии этого заболевания постоянно расширяются и дополняются. Пандемия COVID-19 диктует необходимость создания новых условий для оказания специализированной помощи пациентам с нарушениями ритма и проводимости сердца. Данные рекомендации предназначены для врачей общей практики, терапевтов, кардиологов, врачей-электрофизиологов/аритмологов, сердечно-сосудистых хирургов, врачей функциональной диагностики, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лабораторной диагностики, организаторов здравоохранения в системе организаций и учреждений, оказывающих специализированную помощь пациентам с нарушениями ритма и проводимости сердца

Рассматриваются причины внезапной сердечной смерти у больных с синдромом Вольфа-Перкинсона-Уайта, обсуждается целесообразность проведения эндокардиального электрофизиологического исследования и радиочастотной катетерной аблации, в том числе, и у асимптомных пациентов с наличием дополнительных путей проведения.

Представлен клинический случай пациента с жалобами на повторяющуюся внезапную одышку в ночное время. В статье приводится алгоритм диагностических и лечебных мероприятий. Продемонстрирована эффективность лечения дыхания Чейн-Стокса методом адаптивной сервовентиляции.

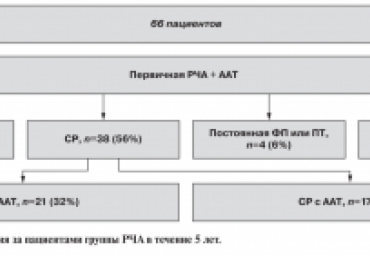

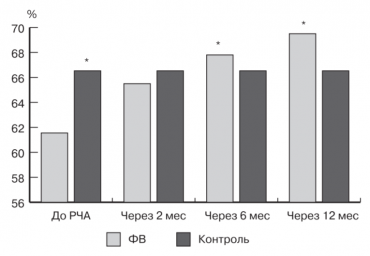

Цель исследования состояла в сравнении отдаленных клинических результатов лечения пациентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий (ФП) методом радиочастотной катетерной абляции (РЧА) и консервативной тактики, направленной на контроль частоты сердечных сокращений на фоне постоянной формы ФП.

В исследование были включены 132 пациента с длительно персистирующей и постоянной формой ФП. В период с 2005 по 2006 г. 66 пациентам (58 мужчин; средний возраст 53,3±12,3 года) выполнена РЧА (группа РЧА). Контрольная группа пациентов, сопоставимых по полу, возрасту и длительности анамнеза аритмии с группой РЧА, включала 66 пациентов с постоянной формой ФП (56 мужчин; средний возраст 54,2±11,6 года), получавших медикаментозную терапию, направленную на контроль ЧСС.

В статье описывается клинический случай 64-летнего пациента с длительно существующей персистирующей формой фибрилляции предсердий с прогрессирующим течением хронической сердечной недостаточности, которому успешно проведена операция имплантации кардиоресинхронизирующего устройства и хирургическая коррекция нарушения ритма сердца методом радиочастотной абляции. Динамическое наблюдение за пациентом на протяжении 12 месяцев подтвердило успех комбинированного лечения – отсутствие эпизодов аритмии и уменьшение проявлений хронической сердечной недостаточности.

В статье описывается клинический случай рецидива пароксизмальной атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардии (АВУРТ) в варианте типичного течения (slow-fast) через 8 лет от момента радиочастотной катетерной абляции (РЧА) «медленной части» атриовентрикулярного соединения (АВС) по поводу пароксизмальной АВУРТ у пациентки 42 лет.

Дефиниции (определение терминов)

1. Трепетание предсердий (ТП) — правильный, регулярный, скоординированный предсердный ритм, обусловленный истмус-зависимым механизмом макро-re entry и превышающий частотной характеристикой предсердную или внутрипредсердную тахикардию (более 200—250 в минуту) [1]. Типичное ТП является истмус-зависимым, т.е. его поддержание и/или купирование зависит от нижнего перешейка (НП).

Проведен анализ истории болезни пациентки с редким врожденным пороком сердца — синдромом Бланда—Уайта—Гарланда.

Заболевание впервые было выявлено у пациентки 25 лет при проведении обследования в кардиологическом отделении Клинической больницы № 83 Москвы. В статье обсуждаются трудности диагностики и особенности ведения пациентов с данной патологией во взрослом возрасте, а также проблема выбора дальнейшей тактики лечения.

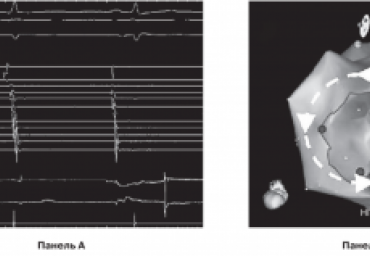

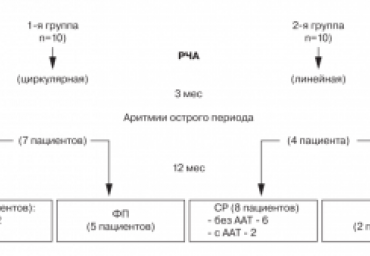

Цель. Сравнить клинические результаты радиочастотной абляции (РЧА) методами изоляции легочных вен и периметрической абляции левого предсердия (ЛП) у больных с фибрилляцией предсердий (ФП) и теоретические возможности подавления множественных re-entry с помощью математического моделирования при выполнении циркулярных и линейных воздействий, имитирующих лечебные РЧ-повреждения.

Материал и методы. Клинический этап. В исследование было включено 20 пациентов (6 женщин), средний возраст 51,4±13,6 года), с пароксизмальной формой ФП, которым выполнялись процедуры РЧА в ЛП. Пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, полу, длительности аритмического анамнеза и характеру антиаритмической терапии. В 1-й группе (10 пациентов, 3 женщины, средний возраст 51,1±12,9 года, аритмический анамнез составил 3,2±1,2 года) выполнялась РЧ-изоляция устьев легочных вен. Во 2-й группе (10 пациентов, 3 женщины, средний возраст 51,1±12,9 года, аритмический анамнез составил 3,1±1,1 года) с помощью системы нефлюороскопического картирования осуществлялась 3D реконструкция ЛП, и РЧ-воздействия выполнялись вокруг устьев легочных вен, в области свода и задней стенки ЛП, митрального перешейка (от устья левой нижней легочной вены к основанию митрального клапана), задне-септального перешейка (от устья правой нижней легочной вены к основанию митрального клапана). Математическое моделирование. Для вычисления характеристик автоволновых процессов использовалась сеточная схема метода прямых в сочетании с методом сканирования в программной среде MATLAB7. На первом этапе реализовался заданный автоволновый процесс, и производилось моделирование ФП. Вторым этапом с помощью процедуры, реализуемой с использованием метода сканирования, производилось моделирование циркулярных и линейных РЧ-повреждений, соответствующих методикам РЧА у больных 1-й и 2-й групп.

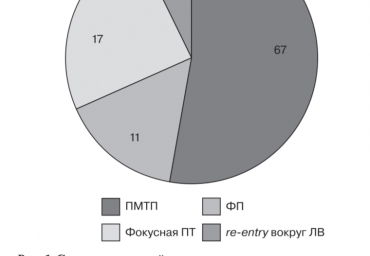

Цель исследования состояла в сравнении результатов радиочастотной катетерной абляции митрального и нижнесептального истмусов в левом предсердии при лечении перимитрального трепетания предсердий (ПМТП) у больных с мерцательной аритмией, ранее оперированных методом радиочастотной изоляции легочных вен и модификации анатомического субстрата аритмии в левом предсердии.

Представлены результаты динамической оценки морфофункционального состояния миокарда методом трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) у пациентов с пароксизмальной и хронической формами типичного трепетания предсердий (ТП) до и в течение одного года после радиочастотной катетерной абляции (РЧА) кавотрикуспидального перешейка и сравнение их с аналогичными параметрами группы здоровых добровольцев. В исследовании приняло участие 86 пациентов.

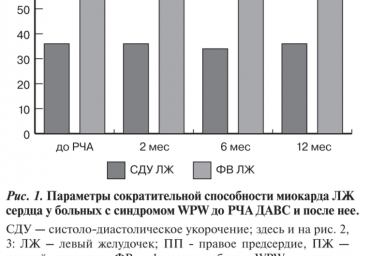

В статье представлены результаты оценки морфофункционального состояния миокарда у пациентов с синдромом Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW) до и в течение одного года после радиочастотной катетерной абляции (РЧА) дополнительного атриовентрикулярного соединения (ДАВС) и сравнение их с аналогичными параметрами группы здоровых добровольцев, а также в зависимости от электрофизиологических свойств ДАВС и его локализации. В исследовании приняли участие 160 пациентов: основную группу составили 140 (87,5%) пациентов с синдромом WPW: 114 (81,4%) мужчин и 26 (18,6%) женщин, средний возраст 39,5±15,3 года.

В статье представлены результаты оценки эффективности и безопасности использования функции антитахикардической стимуляции (АТС) у пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД).

В исследовании приняли участие 54 пациента (6 женщин) в возрасте от 18 до 84 лет (средний возраст 62,2±11,5 года), которым с целью профилактики внезапной сердечной смерти были имплантированы ИКД. Средний период наблюдения за больными составил 27,3±8,6 мес (от 6 до 64 мес). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) явилась этиопатогенетической основой развития желудочковых нарушений ритма у 38 (70,4%) пациентов, аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ) была диагностирована у 8 (14,8%), гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — у 3, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — у 2, синдром Бругада — у 2, синдром удлиненного интервала QT — у одного больного.

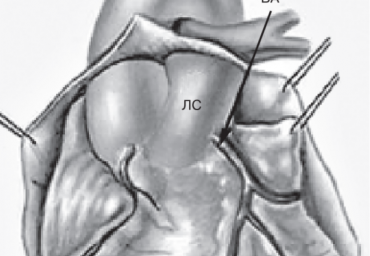

Приводится описание истории болезни 19-летней пациентки с аномалией Эбштейна и синдромом WPW, которой была проведена хирургическая коррекция нарушений ритма сердца путем радиочастотной аблации. 3-летнее наблюдение за больной подтвердило успех операции – отсутствие эпизодов аритмии.

Представлены основные этиологические факторы, механизмы аритмогенеза и классификация трепетания предсердий (ТП). Описаны клинико-электрокардиографические и электрофизиологические особенности типичного ТП. Обозначены основные диагностические мероприятия и представлены принципы тактического подхода к ведению пациентов с типичным ТП. Обсуждаются показания к радиочастотной катетерной абляции, физические характеристики радиочастотных воздействий в нижнем перешейке правого предсердия. Представлены данные анализа сравнительной эффективности фармакологического и интервенционного подходов к лечению больных с типичным ТП, а также спектр возможных осложнений, связанных с проведением хирургического вмешательства.

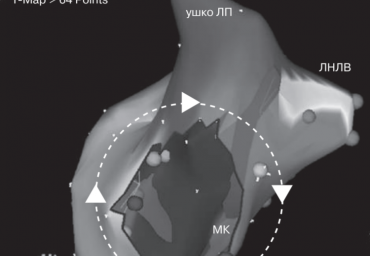

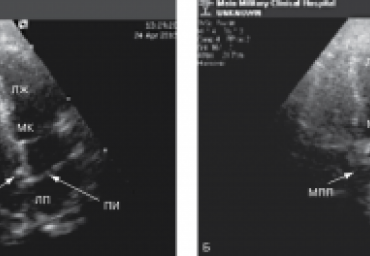

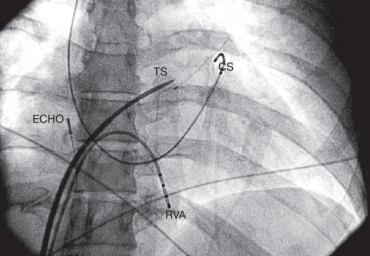

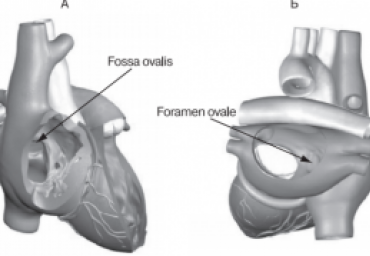

В статье проводится сравнение чувствительности и частоты ложноотрицательных результатов методик трансторакальной (ТТ), чреспищеводной (ЧП) и внутрисердечной (ВС) эхокардиографии при выполнении транссептальной пункции в ходе проведения процедуры радиочастотной абляции фибрилляции предсердий. В выполненной работе анализировались результаты 208 эхокардиографических интраоперационных исследований, проводимых с целью визуализации межпредсердной перегородки (МПП) при транссептальной пункции. Из них ТТ ЭхоКГ выполнялась в 32, ЧП ЭхоКГ — в 26 случаях. Под контролем ВС ЭхоКГ транссептальные пункции проводились 150 пациентам. При ТТ ЭхоКГ феномен натяжения МПП визуализировался в 2 (6%) случаях, чувствительность этого метода составила 6,7%. При ЧП ЭхоКГ феномен «тентинга» верифицировался у 20 (77%) больных, чувствительность метода составила 86,9%.

Под контролем ВС ЭхоКГ прокол МПП был выполнен 127 пациентам. В 65% случаев пункция выполнялась в центре тонкой части МПП (в области овальной ямки), в 28% — в верхней ее части и в 15,7% — в нижней части МПП. Чувствительность ВС ЭхоКГ составила 98,4%. Частота ложноотрицательных результатов достигала 92,8, 13,04 и 1,5% для ТТ ЭхоКГ, ЧП ЭхоКГ и ВС ЭхоКГ соответственно. В настоящее время ВС ЭхоКГ является наиболее чувствительным и безопасным ультразвуковым методом верификации оптимального позиционирования системы для проведения транссептальной пункции в области МПП по сравнению с ТТ ЭхоКГ и ЧП ЭхоКГ.

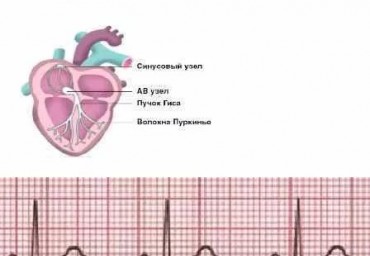

Представлены основные этиологические факторы, механизмы аритмогенеза и классификация синдрома Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW). Описаны клинико-электрокардиографические и электрофизиологические особенности атриовентрикулярной реципрокной тахикардии при синдроме WPW. Обозначены основные диагностические мероприятия, принципы их правильной интерпретации, а также представлены принципы тактического подхода к ведению и лечению пациентов с синдромом WPW. Обсуждаются показания к электрофизиологическому исследованию и радиочастотной катетерной абляции, физические характеристики радиочастотных воздействий в области оптимального картирования дополнительного атриовентрикулярного соединения. Представлены данные анализа эффективности фармакологического и интервенционного подходов к лечению больных с синдромом WPW.

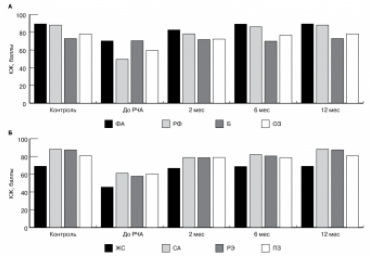

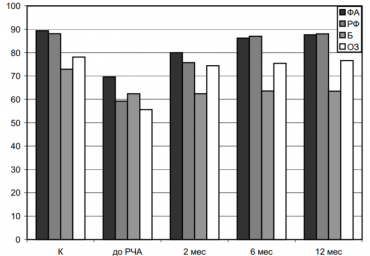

В статье представлен комплексный анализ качества жизни (КЖ), основанный на использовании неспецифического и специфического опросников, 140 больных с синдромом Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW) до операции катетерной радиочастотной абляции (РЧА) дополнительного атриовентрикулярного соединения и в течение одного года после нее. Проанализированы параметры КЖ у пациентов с синдромом WPW в зависимости от локализации дополнительного атриовентрикулярного соединения и его электрофизиологических свойств (скрытый, манифестирующий). Показано, что исходно у пациентов с синдромом WPW до хирургического вмешательства изучаемые параметры КЖ были достоверно ниже по сравнению с группой сравнения (практически здоровые лица).

Комплексное изучение критериев КЖ позволяет утверждать, что уже через 2 мес после РЧА происходит значительное улучшение общего состояния больных с синдромом WPW. Через 6 и 12 мес после операции отмечается полное восстановление как физической, так и умственной работоспособности пациентов, что подтверждается отсутствием значимых различий между критериями КЖ у больных с синдромом WPW и группы здоровых добровольцев.

В статье обсуждаются подходы к лечению больных гипертрофической кардиомиопатией, вопросы профилактики внезапной сердечной смерти у лиц с данной патологией. Авторы приводят результаты многоцентрового исследования по оценке эффективности терапии имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД) у больных гипертрофической кардиомиопатией. Особое внимание в статье уделяется методике спиртовой септальной абляции у пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии, обсуждаются показания к выполнению данного вмешательства. Приведен клинический случай, демонстрирующий ранние и отдаленные результаты процедуры спиртовой септальной абляции при выраженной обструкции выходного тракта левого желудочка у больной, относящейся к категории высокого риска внезапной сердечной смерти.

Цель исследования — изучить показатели центральной гемодинамики у пациентов с нарушениями ритма из области выходного тракта правого желудочка (ВТПЖ) без структурной патологии миокарда до катерной радиочастотной абляции (РЧА) и в течение года после успешной процедуры в области аритмогенного очага и сравнить их с аналогичными показателями контрольной группы.

В статье представлены результаты катетерной радиочастотной абляции (РЧА) у пациентов с хронической формой фибрилляции предсердий (ФП) и опыт клинического ведения оперированных больных в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. В исследовании приняли участие 49 пациентов (6 женщин) с хронической формой ФП (средний возраст 52,2±11,3 года), которым выполнялась первичная процедура РЧА с помощью системы нефлюороскопического картирования.

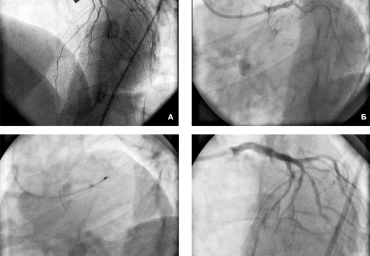

Чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА) с имплантацией стентов характеризуется высокой эффективностью как методика первичной реваскуляризации миокарда у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и с дискретными стенозами коронарных артерий [1—3]. Вместе с тем ЧТКА у пациентов с атеросклеротическими поражениями коронарных артерий сложной морфологии, такими как кальцинированные бляшки, протяженные стенозы, остиальные сужения, менее эффективна и сопровождается более высокой частотой развития осложнений и рестенозов [4—7].

За последние годы существенно увеличилось количество эндокардиальных электрофизиологических исследований при фибрилляции предсердий (ФП) с использованием систем, позволяющих воспроизводить трехмерную реконструкцию левого предсердия (ЛП) и добиться определения точной локализации уязвимого звена аритмии с последующим проведением процедуры радиочастотного воздействия [1, 4].

Механизмом развития острого коронарного синдрома (ОКС) у пациентов с ИБС является разрыв атеросклеротических бляшек, приводящий к высвобождению тромбоцитами высоко тромбогенных агентов и активации прокоагулянтных факторов с последующим формированием тромбов в коронарных артериях [1—3].

Эндоваскулярное интервенционное вмешательство с целью восстановления кровотока в стенозированной коронарной артерии является методом выбора у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) [1, 2].

Под некоронарогенными (неишемическими) желудочковыми аритмиями (ЖА) в настоящее время подразумевают расстройства ритма сердца, при которых источник патологической импульсации расположен ниже пучка Гиса, т.е. в ветвях пучка Гиса, в области терминальных волокон Пуркинье или в сократительном миокарде желудочков; при этом отсутствует патогенетическая связь указанных нарушений ритма с перенесенным инфарктом миокарда.

Методика радиочастотной катетерной абляции является высокоэффективным методом лечения многих нарушений ритма сердца [1—4]. Тем не менее эффективность и продолжительность этих процедур могут ограничиваться мануальными навыками оператора и относительной жесткостью применяемыми в настоящее время абляционных электродов.

Применение в течение последних 25 лет имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) создало новое концептуальное направление в клинической электрофизиологии. ИКД имплантируются больным, пережившим внезапную сердечную смерть (ВСС), пациентам с высоким риском фатальных аритмических событий. Международные исследования [1, 2] продемонстрировали эффективность терапии дефибрилляторами в этой популяции пациентов.

Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия (АВУРТ) относится к числу часто встречающихся нарушений ритма сердца.

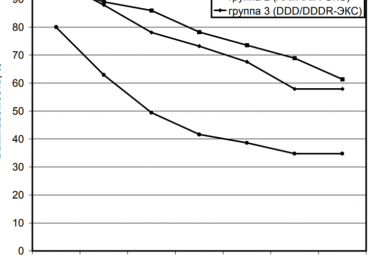

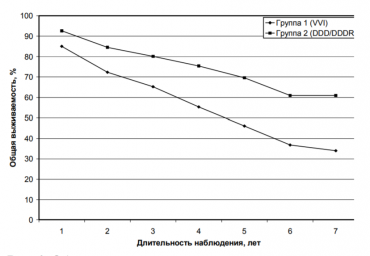

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция (ЭКС) является эффективным и наиболее широко используемым методом лечения пациентов с брадисистолическими формами нарушений ритма сердца и проводимости [1, 2, 4, 7, 13]. Однако, несмотря на это выбор оптимального вида постоянной электрокардиотерапии для данной категории больных остается актуальной клинической проблемой [3, 5, 6, 11, 23].

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что постоянная эндокардиальная электрокардиостимуляция (ЭКС) является надежным, эффективным и наиболее широко используемым методом лечения пациентов с брадисистолическими формами нарушений ритма сердца и проводимости [1, 2, 4, 7, 16]. Однако, несмотря на это выбор оптимальных видов и режимов постоянной ЭКС у пациентов вышеуказанной категории, остается актуальной клинической проблемой [3, 5, 6, 13].